2025年5月10日,我院宋秋玲教授课题组在《Journal of the American Chemical Society》在线发表了题为“Zr-Catalyzed Assembly of 1,1,1-Triborylalkanes from Alkenes and HBpin”的研究论文,该研究开发了一种基于 Zr 的催化体系,实现了硼烷对烯烃的高区域选择性和化学选择性 1,1,1-三硼化反应。

在有机化学的广阔领域中,有机硼化合物凭借其独特的性质和广泛的应用,一直是科研人员关注的焦点。从有机合成的基础反应,到制药领域的创新探索,再到功能材料的前沿研究,有机硼化合物都发挥着举足轻重的作用。其中,多硼化合物作为有机硼家族的重要成员,近年来更是吸引了众多科研工作者的目光。它们不仅在生物活性研究中展现出巨大潜力,有望成为新型药物研发的关键要素,还在合成化学领域担当起重要的基石角色,为构建复杂有机分子结构提供了新的可能。然而,在多硼化合物的众多成员里,1,1,1-三硼基烷烃的发展却相对滞后。尽管它在有机合成中有着成为多功能基石的潜力,但由于缺乏高效且原子经济的合成方法,其研究和应用受到了极大限制。回顾过往,科研人员为了攻克这一难题付出了诸多努力,虽然取得了一定进展,但都存在局限性,比如底物局限于炔烃、官能团耐受性差、催化剂成本高昂、反应步骤繁琐或者产率不理想等问题。

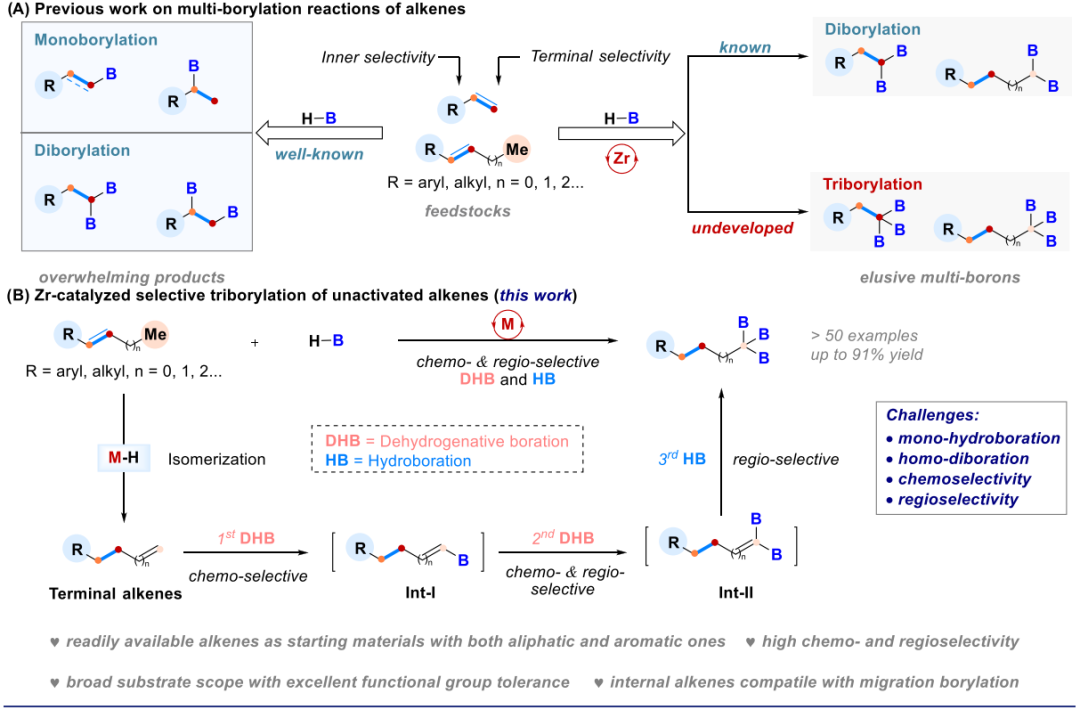

相比之下,烯烃作为一种来源丰富、易于获取的原料,在有机合成中具有天然的优势。理论上,硼烷(如 HBpin)能够与烯烃发生反应,为不饱和烃引入硼原子。然而,硼烷的强还原性使得它与烯烃反应时,往往生成饱和的单硼化产物,反应难以进一步进行,这就像一道难以跨越的屏障,阻碍了烯烃在多硼化反应中的应用。尽管此前有团队报道了通过一些方法可以促进烯烃与硼烷反应生成 1,1-二硼基烷烃,但开发一种从烯烃出发和硼烷反应,高选择性地构建1,1,1-三硼基烷烃的方法仍然是一个巨大的挑战。

研究背景及设计思路

福州大学化学学院宋秋玲教授课题组一直致力于有机硼化学的领域研究(Acc. Chem. Res., 2021, 54, 2298-2313)。近年来在不饱和化合物的硼化方面也取得了一系列成果 (Nat. Chem. 2024, 16, 1312; Nat. Chem. 2024, 16, 42; J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 13124; Nat. Commun. 2022, 13, 3524; Nat. Synth. 2023, 2, 140; J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 10167; ACS Catal.2024, 14, 11318; Sci. China Chem., 2025, 68, 1929)。受本课题组前期一些工作的启发,作者提出了一种全新的设想:在锆催化作用下,烯烃和硼烷或许能够经历两步脱氢硼化反应,生成 1,1-二硼基烯烃;随后,再通过化学选择性硼氢化反应,最终得到 1,1,1-三硼基烷烃。特别值得一提的是,Schwartz试剂(Cp2ZrHCl)具有独特的 “Zr-walk” 能力,能够使内烯烃沿着烷基链迁移至末端位置,进而实现内部烯烃的远程 1,1,1-三硼化。这一创新方法为1,1,1-三硼基烷烃合成开辟了新路径,突破传统限制,提升合成效率,有望推动有机合成领域朝着更加高效、绿色、智能的方向大步迈进。

相关工作最近发表在Journal of the American Chemical Society 上 (DOI: 10.1021/jacs.5c05144)。上述工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、福建省重点项目以及福州大学的大力支持。本工作的第一作者是福州大学博士研究生刘康,通讯作者宋秋玲教授。硕士研究生梁梦寒也做了重要贡献。

论文信息

“Zr-Catalyzed Assembly of 1,1,1-Triborylalkanes from Alkenes and HBpin”, Kang Liu, Menghan Liang, Qiuling Song*. J. Am. Chem. Soc. 2025, doi: 10.1021/jacs.5c05144.