近日,我院李兴淑教授团队最新研究成果以“An O2-Independent Copper(II) Phototherapeutic Agent for Photoactivating H2O2 to Enhance Antitumor Immunotherapy”为题发表在在国际知名学术期刊《Journal of the American Chemical Society》。

光动力免疫治疗(PIT)是一种将光动力治疗与免疫治疗相结合的新型抗肿瘤策略,通过光诱导的原位肿瘤细胞死亡触发免疫应答,从而在抑制原发瘤生长的同时降低肿瘤复发和转移风险。然而,目前用于PIT的大多数光敏剂仍主要依赖氧气(O2)参与的II型光反应(能量转移途径)产生单线态氧(1O2),但是肿瘤缺氧微环境([O2]<7 μM)限制了1O2的生成,降低了II型光动力治疗的效果。此外,II型光动力治疗过程中的耗氧现象和微血管损伤会进一步加剧肿瘤缺氧,最终限制PIT在抑制肿瘤生长、复发和转移方面的整体效果。因此,开发O2依赖性低、在缺氧条件下仍能高效产生活性氧的I型光敏剂,被认为是推动PIT向临床转化的关键所在。

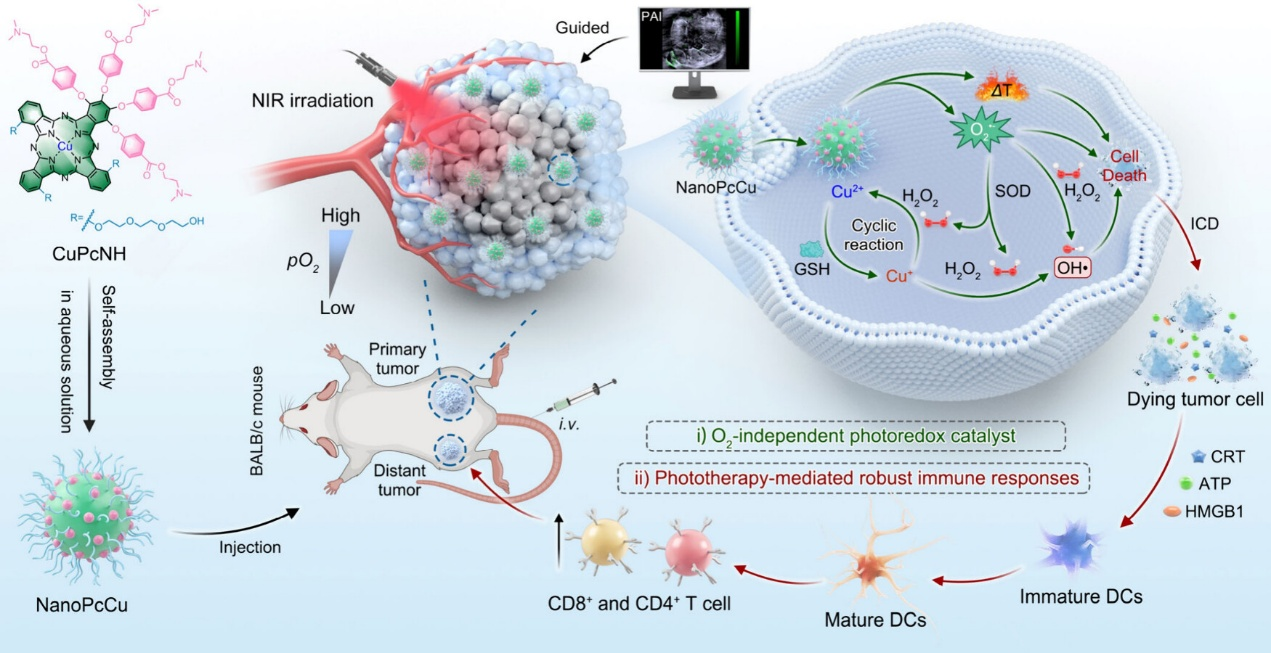

针对这些问题,李兴淑教授团队设计合成了含胺基基团和多乙二醇基团修饰的不对称铜(II)酞菁分子,并通过自组装构建了一种多功能、不依赖O2的纳米光诊疗剂 (NanoPcCu)。NanoPcCu可在近红外光照射下实现自适应的光动力过程,表现出高的O2·-生成能力、显著的光热转换效率和优异的光声成像能力,同时还具有新型的光氧化还原特性,能够在常氧和缺氧条件下,通过Cu(II)和Cu(I)之间的光氧化反应,催化H2O2转化为剧毒的OH•。生成的自由基(OH•和O2·-)与热协同作用,协力诱导肿瘤细胞死亡,展现出强大的耐缺氧光动力治疗性能。NanoPcCu在缺氧条件下仍保持显著的光细胞毒性,其半数抑制浓度(IC₅₀)仅为0.12 ± 0.02 μM,比商业光敏剂亚甲蓝低102倍。同时,其在缺氧条件下的光治疗指数值高达4166,表明其兼具强效光敏活性与优异生物安全性。低剂量的NanoPcCu (静脉注射,0.8 nmol g⁻¹)结合低的光照剂量(300 J cm⁻²),即可在临床前肿瘤模型中实现对肿瘤生长的完全抑制。特别的是,NanoPcCu介导的光疗不仅在临床前模型中抑制了肿瘤生长,还能诱导全身性抗肿瘤免疫反应。最终,在双侧肿瘤模型中,原发肿瘤的生长抑制率高达96.7%,远处转移肿瘤的生长抑制率达到72.5%,显示出显著的PIT抗肿瘤效果。本研究不仅提供了一种高效的光治疗平台,也为开发基于过渡金属的多功能光敏剂提供了新思路。

福州大学化学学院李兴淑教授和韩国梨花女子大学Juyoung Yoon教授为论文的通讯作者,福州大学化学学院已毕业博士生赵园园和硕士生许毅辉,以及在读硕士生温家乐为论文的共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金等经费的资助。文章链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c14960。