近日,沈锦妮/张子重课题组在《Advanced Materials》上发表了题为“Deciphering the Quantitative Relationship Between the Photocatalytic Activity and the Built-In Electric Field of Heterojunction”的论文。首次揭示异质复合半导体催化剂内建电场与光催化活性的定量关系。

半导体物理学的异质结原理被大量地用于解释复合半导体光催化活性显著高于其相应单一组分半导体光催化活性的物理原因。一般认为,当半导体与半导体、金属与半导体紧密接触形成复合物时,由于两个异质组分费米能级不同(或功函数大小不同),会发生电子从费米能级较高(功函数较小)的组分向费米能级较低(功函数较大)组分的自发迁移,直至费米能级平衡。其结果将在接触界面两侧分别产生一个正电荷层和负电荷层,即建立所谓的内建电场。当用合适的光源照射异质结复合半导体时,光生电子将沿内建电场方向的相反方向从一种半导体向另一种半导体定向迁移,从而实现光电荷的快速分离。内建电场的方向决定光生电子或空穴的迁移方向,而内建电场的强度决定光生电荷的迁移速率。然而,由于纳米尺寸异质结光催化剂的内建电场难以直接测定,迄今为止尚没有研究揭示出异质材料光催化活性与内建电场之间是否存在依赖关系,致使对异质结作用的认识一直停留在上述定性层面,使人无法清楚理解同一种异质结材料为何表现不同的光催化活性,以及不同异质结材料光催化活性的差异是否由于异质结性质不同所导致。

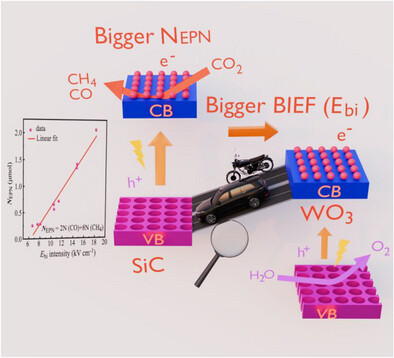

沈锦妮副教授和张子重教授课题组在前期碳化硅基异质结的研究基础上(J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 14595.,Nat. Commun. 2020, 11, 3043.,J. Colloid Interface Sci. 2022, 622, 31.,Chin. J. Catal. 2023, 50, 239.,Inorg. Chem. 2024, 63, 14591.),分别通过水热水解和磁控溅射方法制备了粉末和单晶碳化硅/三氧化钨(SiC@WO3)异质结光催化剂。随后,他们概述了半导体物理学中关于大块半导体异质结内建电场强度或内建电势的定义、理论计算和测定原理,建立了测定粉末异质结样品的内建电势(Vbi)和单晶异质结样品的内建电场(Ebi)的方法;测定了两个样品对于CO2与H2O反应的光催化活性和产物分布,引入有效光电子利用总数(NEPN)表示光催化活性;对Vbi或Ebi与NEPN进行定量关联分析,获得原创性发现。

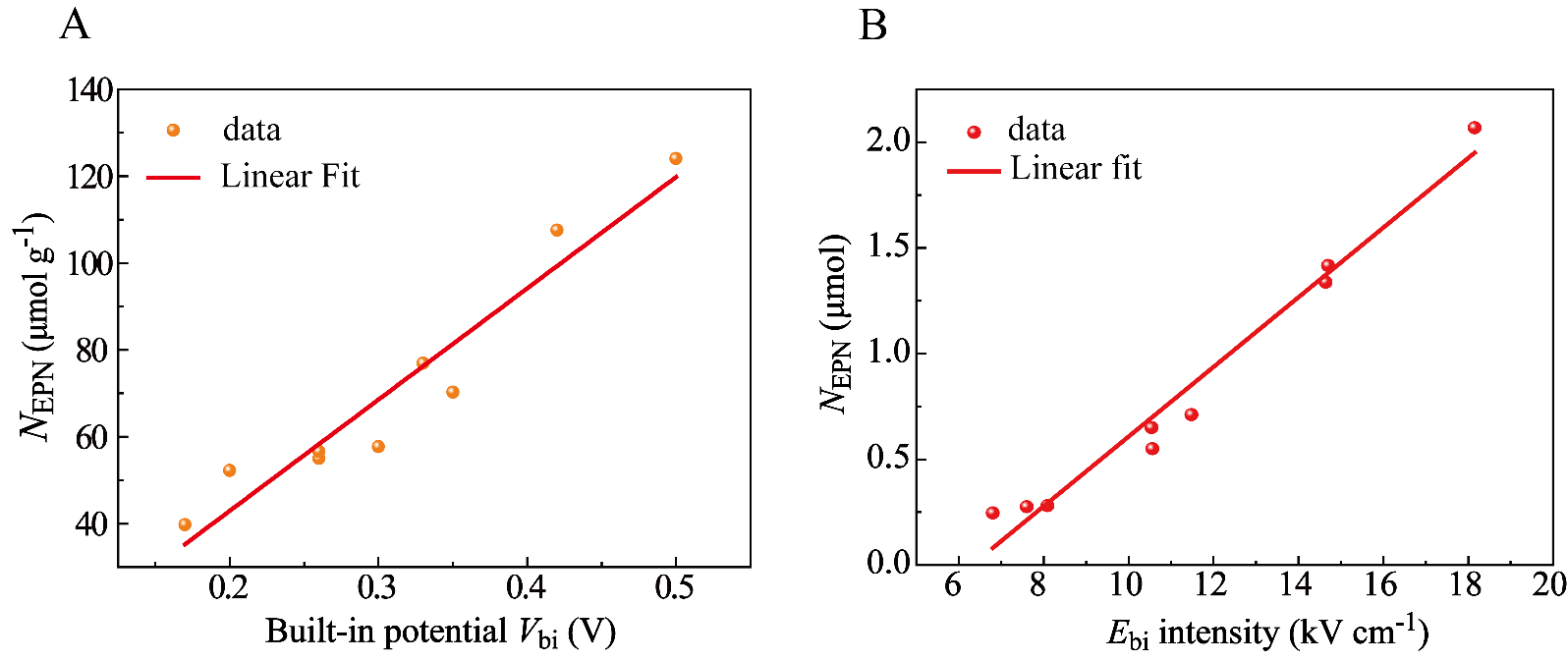

对两类碳化硅/三氧化钨异质结样品进行不同温度的还原处理得到了具有不同内建电场强度的样品,并对其内建电场Ebi或内建电势Vbi进行了定量测定。活性测定表明,该异质结样品可以催化CO2被H2O还原为CO和CH4。根据这两种还原产物形成时所消耗的光电子数和光催化反应产率值,求出光催化反应效率—有效光电子利用总数NEPN。发现无论对粉末还是单晶SiC@WO3样品,内建电场强度与对应的有效光电子利用总数NEPN之间均是线性相关的。对于粉末样品,当内建电势(Vbi)每增加1 kV,NEPN增加0.25 µmol g-1;而对于单晶样品,当内建电场(Ebi)每增加1 kV cm-1,NEPN增加0.16 µmol。论文最后对于样品内建电场随还原处理温度变化的原因、有效光电子利用总数(NEPN)随还原处理温度变化的原因、粉末异质结样品的NEPN/Vbi与单晶异质结样品的NEPN/Ebi比率之间差异的原因进行了详细讨论。本论文的结果对于完善异质结光催化理论和开发高效的异质结光催化剂是一个突破性进展。

福州大学化学学院2025年博士毕业生邱成伟为论文的第一作者,沈锦妮副教授、张子重教授为本文共同通讯作者,付贤智院士和王绪绪教授为本研究提供了重要的指导。这项研究工作得到了国家自然科学基金支持。

论文信息:“Deciphering the Quantitative Relationship Between the Photocatalytic Activity and the Built-In Electric Field of Heterojunction”. Chengwei Qiu, Jinni Shen*, Haifeng Li, Yuhua Zhong, Jianhan Lin, Qing Wu, Dongmiao Li, Bing Wang, Ying Wang, Xuxu Wang, Xianzhi Fu and Zizhong Zhang*, Advanced Materials, 2025, e05900.