近期,我院王心晨/方元行课题组,在Journal of the American Chemical Society上发表了题为“In Situ Probing Two Radicals in Halogenation Couplings from Photoanodic Single-Atom Catalysis”的研究论文。在本文中,研究人员构建了一种单原子氧化镍修饰的BiVO4光阳极,创新地将原位拉曼和在线辉光放电质谱等原位技术用于识别卤化反应中的活性位点和中间体物种,为揭示光电催化(PEC)在有机转化中的内在优势提供了通用方法。

光电催化(PEC)作为一种非均相方法,通过耦合有机氧化与析氢反应,实现了多种高效、高选择性转化。尽管该技术在选择性与产率方面展现出优势,但其潜力释放仍受限于对反应机制的深入理解。PEC系统结合光能与外加偏压的双能量输入特性,导致传统原位表征技术面临干扰强、适用性差等挑战,因此亟待开发适配的新型研究方法。

光阳极驱动的有机合成主要面临自由基选择性交叉偶联的挑战。生成的自由基易发生二聚,或在添加剂存在下发生非选择性亲电或亲核取代,导致反应路径复杂、副产物增多,降低反应效率与选择性。为了应对这些挑战,首先需提供足够能量实现热力学上的自由基生成。此外,精确调控催化剂的活性位点,优化底物吸附、转化及产物脱附的动力学过程,以维持单一反应路径。

在PEC系统中,工作电极可通过半导体薄膜与助催化剂的双层结构实现对反应热力学与动力学的协同调控。半导体能带结构决定反应的热力学驱动力,而助催化剂则主导反应动力学过程,其化学性质直接影响反应速率、选择性与产率。理想的助催化剂应具备稳定、单一的活性位点,以实现对反应物的精准活化。

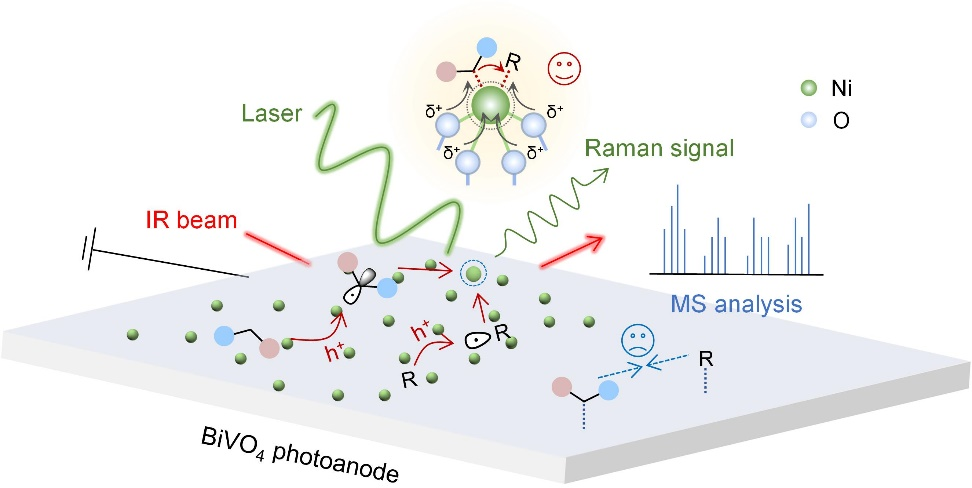

本研究设计了一种单原子氧化镍修饰的BiVO4光阳极,用于驱动卤化反应,同时阴极实现近乎化学计量析氢。该系统对苯甲醚溴化获得88%产率和94%选择性,并保持160小时稳定性。通过结合原位拉曼、在线辉光放电质谱、原位红外和理论计算等技术,揭示了单原子氧化镍位点介导的双自由基定向耦合机制,为PEC有机转化研究提供了普适性方法。

福州大学化学学院王心晨教授、方元行教授和中国地质大学(武汉)朱振利教授为本文的共同通讯作者,福州大学化学学院博士后袁涛为第一作者,中科院上海硅酸盐研究所钱荣研究员为本研究提供了重要指导。这项研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金和福建省杰青等项目的资助。

论文信息:“In Situ Probing Two Radicals in Halogenation Couplings from Photoanodic Single-Atom Catalysis”, Tao Yuan, Yuanxing Fang*, Jiaxin Su, Shun Zhao, Rong Qian, Zhenli Zhu*, Xinchen Wang*, J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c11269.