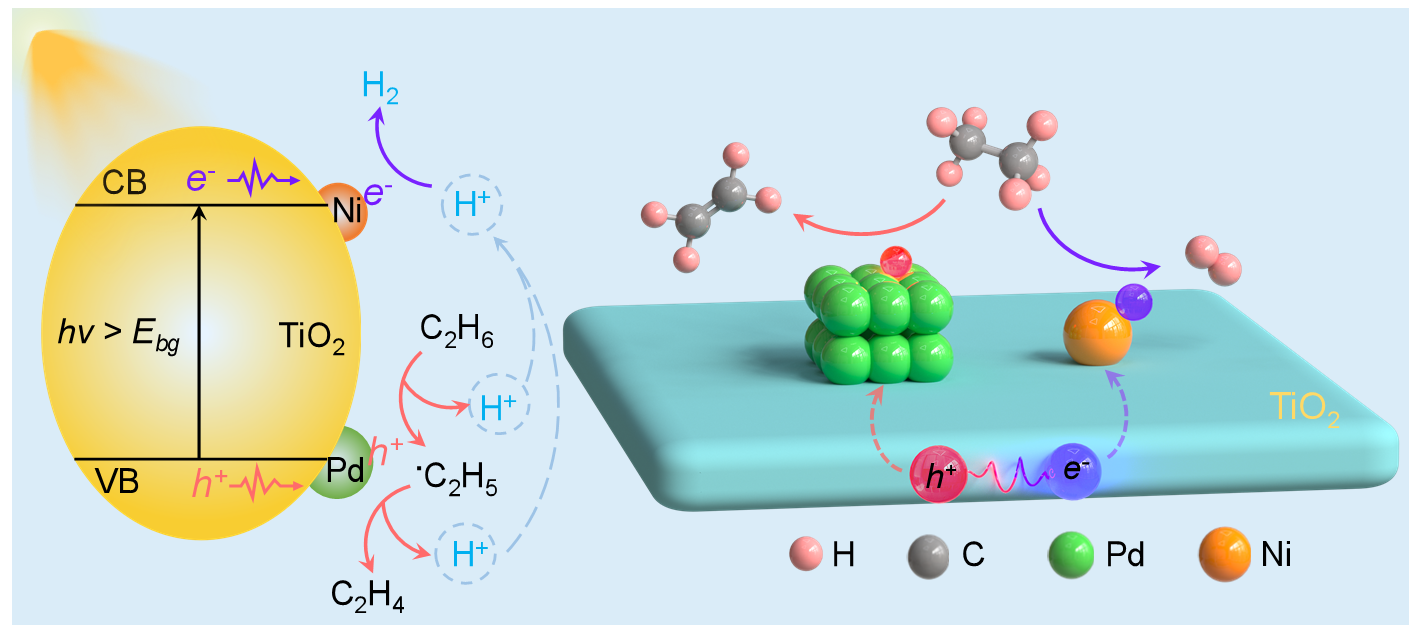

近日,我院龙金林/汪颖课题组在Nature communications在线发表了题为“Photocatalytic non-oxidative dehydrogenation of ethane to ethene with near unit selectivity”的原创性研究成果。该工作通过锚定Ni单原子,以调控光沉积在锐钛矿型TiO2纳米颗粒表面的Pd纳米颗粒的电子结构,进而改变乙烷脱氢路径。在太阳光照射的流动反应器中,最优的T-Ni0.6Pd0.24光催化剂可实现乙烷的化学计量转化,其乙烯生成速率高达8.2 ± 0.2 mmol·g-1·h-1,且选择性达100%。

乙烯(C2H4)是全球范围内生产和消费规模最大的基本有机化学原料之一,常被称为石化工业的血液。传统的乙烯生产方法为石脑油的蒸汽裂解,该过程需在苛刻的高温(800–1000 ℃)、高压条件下进行。随着页岩气的出现,其开发与利用已成为全球能源领域的热点话题。其中,乙烷(C2H6,页岩气中含量第二的组分)催化脱氢制乙烯因其低成本和低能耗而受到广泛关注。目前,乙烷脱氢反应通常分为两类:氧化乙烷脱氢和非氧化乙烷脱氢。尽管氧化乙烷脱氢在热力学上更为有利,但由于生成的乙烯比反应物乙烷具有更高的反应活性,常会发生过度氧化,导致CO2和CO的生成。与氧化乙烷脱氢相比,非氧化乙烷脱氢在避免过度氧化以及同时生产高价值乙烯和氢燃料方面具有独特优势。

尽管Pt、Cr、Ga等金属常被用作工业脱氢反应催化剂,尤其是在丙烷脱氢制丙烯反应中,但乙烷因其相对较高的惰性而更难脱氢。乙烷中第一个氢原子的活化需要415.3 kJ/mol的能量,高于丙烷中sp3-C-H键的离解能。由于C-C键的离解能较低,乙烷更容易发生C-C键断裂生成CH4,而非C2H4。因此,在金属催化剂上容易发生深度脱氢和不利的积碳,导致催化剂耐久性差。这些固有特性限制了其实现C2H6向C2H4和H2的化学计量转化。

在前期表面有机金属化学(SOMC)研究的基础上(Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 8314-8318; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 16009-16018; J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 5769-5777; J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 24150-24157.),龙金林/汪颖课题组成功开发了一种Ni单原子修饰的非氧化C2H6脱氢新路径。该路径通过在锐钛矿TiO2纳米颗粒表面嫁接Ni单原子,并与光沉积Pd纳米颗粒构建双位点催化剂,实现了高效光催化非氧化C2H6脱氢制C2H4和H2。在流动反应器中,太阳光照射下,C2H4产率可达8.2 mmol·g-1·h-1,在350 nm处表观量子效率达22.3%。当反应物流速≥40 mL·min-1时,C2H4选择性达到100%。连续运行10小时的光催化反应未观察到积碳和催化剂失活现象,表明所制备的T-Ni0.6Pd0.24催化剂具有优异的稳定性。反应产物C2H4与H2的比例接近化学计量比,展现出显著的经济效益前景。该工作为通过非氧化烷烃脱氢路径实现大规模、高效率太阳能烯烃生产开辟了新途径。

福州大学化学学院龙金林研究员及汪颖副研究员为本文共同通讯作者,福州大学化学学院博士研究生隋晓钰、赵继武(现工作单位陕西师范大学)和张璞(现为河海大学博士后)为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金和福建省闽江学者计划项目的资助。

论文信息:Xiaoyu Sui‡, Jiwu Zhao‡, Pu Zhang‡, Ying Wang*, Hangbin Zheng, Haihua Zeng, Pengzhao Wang, Yanyan Jia, Na Wen, Zhengxin Ding, Zizhong Zhang, Sheng Dai, Chao Xu, Rusheng Yuan, Wenxin Dai, Xianzhi Fu, Jinlin Long*. Photocatalytic non-oxidative dehydrogenation of ethane to ethene with near unit selectivity. Nat. Commun. 16, 9386 (2025). DOI:10.1038/s41467-025-64389-9