近期,我院李兴淑教授团队在国际知名学术期刊《Angewandte Chemie International Edition》和《Chemical Society Reviews》上分别发表了创新性研究进展和综述论文。

由于较低的氧气依赖性,I型光敏剂(PS)被认为是光动力疗法(PDT)的更好候选者。然而,由于缺少通用有效的设计策略,I型有机PS的报道相对较少。此外,PS的相对严重的副作用仍然是一个不可忽视的问题,因为常见的PS采用“Always ON”的策略,这可能会导致严重的光毒性症状,包括皮肤发红、灼热感和结痂,患者在治疗后几周甚至是数月内需要避免暴露在自然光下。并且,大多数现有的PS通常具有较差的亲水性,这导致它们在水溶液中严重聚集,从而导致光活性降低甚至完全猝灭。因此,开发兼具良好耐缺氧性、亲水性且副作用小的PS对临床治疗缺氧肿瘤具巨大潜力,但仍极富挑战。

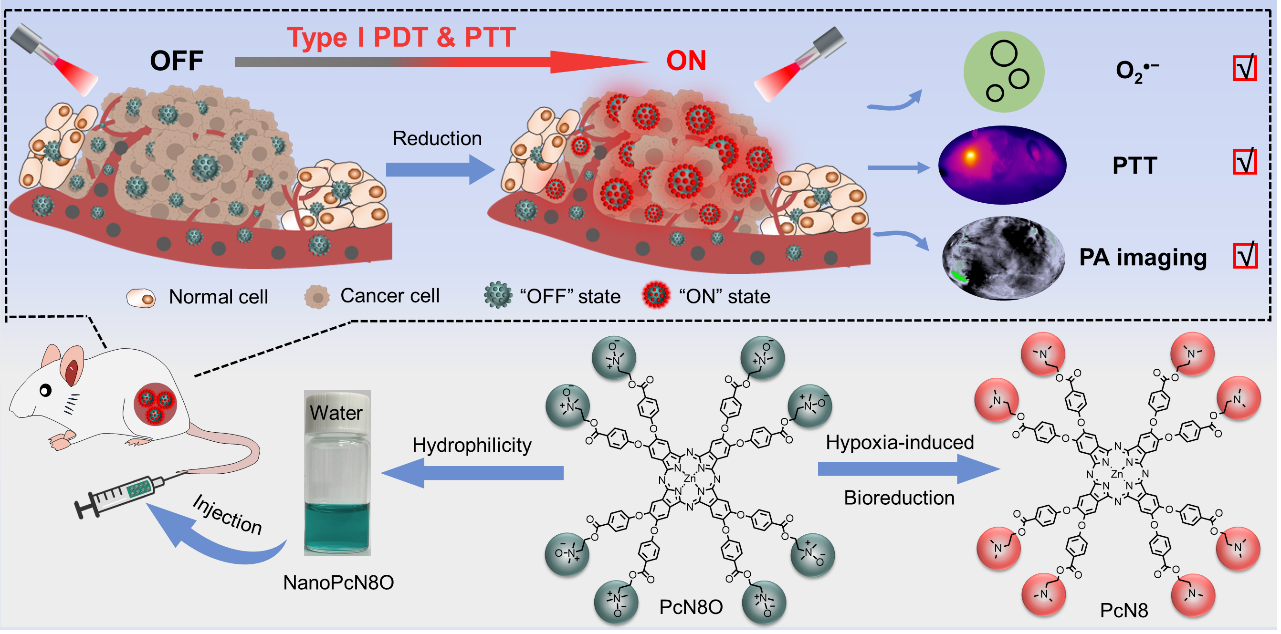

图1 高亲水性自组装纳米光敏剂(NanoPcN8O)实现从“OFF”状态向“ON”状态的光动力与光热双效应切换示意图。

针对这些问题,李兴淑教授团队开发了一种八取代酞菁锌(II)衍生物(PcN8O,图1),该衍生物具有八个N-氧化物基团。PcN8O表现出优异的亲水性,其固体粉末可以直接分散于水中,无需添加任何有机溶剂,可自发形成均匀稳定的纳米分散体系(NanoPcN8O),纳米分散体系的酞菁分子浓度可高达29 mg/mL。而且,NanoPcN8O可以在缺氧条件下发生生物还原生成富含叔胺基团的产物NanoPcN8,开启I型光动力学反应(生成O2·-)并同步激活光热效应产热。凭借这些特性,NanoPcN8O展现出克服肿瘤缺氧的潜力。在缺氧环境下,NanoPcN8O对4T1细胞具有明显的光细胞毒性,半数最大抑制浓度(IC50)为0.14 ± 0.01 μM,比商用PS亚甲基蓝低了86倍。此外,NanoPcN8O还具有优异的肿瘤光声(PA)成像功能。当NanoPcN8O用于临床前模型的肿瘤光疗时,通过I型PDT和光热疗法(PTT)的联合作用实现了显著的实体瘤抑制。值得关注的是,NanoPcN8O即使在光照射下也不会引发传统“Always ON”型PS常见的光毒性皮肤副作用。因此,这项研究为缺氧性肿瘤的诊断和安全治疗提供新的视角。

成果以“A Hypoxia-Triggered Bioreduction of Hydrophilic Type I Photosensitizer for Switchable In Vivo Photoacoustic Imaging and High-Specificity Cancer Phototherapy”为题发表在Angew. Chem. Int. Ed.上,并被期刊评为“Hot Paper”。福州大学化学学院李兴淑教授和韩国梨花女子大学Juyoung Yoon教授为论文的通讯作者,福州大学化学学院已毕业博士生赵园园和硕士生许毅辉、张晓君为论文的共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金等经费的资助。

此外,李兴淑教授基于团队前期研究成果,联合韩国梨花女子大学Juyoung Yoon教授团队和河南师范大学仉华教授团队在国际知名期刊Chem. Soc. Rev.上发表了题为“Enhancing biosafety in photodynamic therapy: progress and perspectives”的综述论文。该综述围绕提高光动力治疗的生物安全性展开,系统总结了智能光敏剂在提高光动力治疗效率的同时降低副作用增强生物安全性的研究进展。

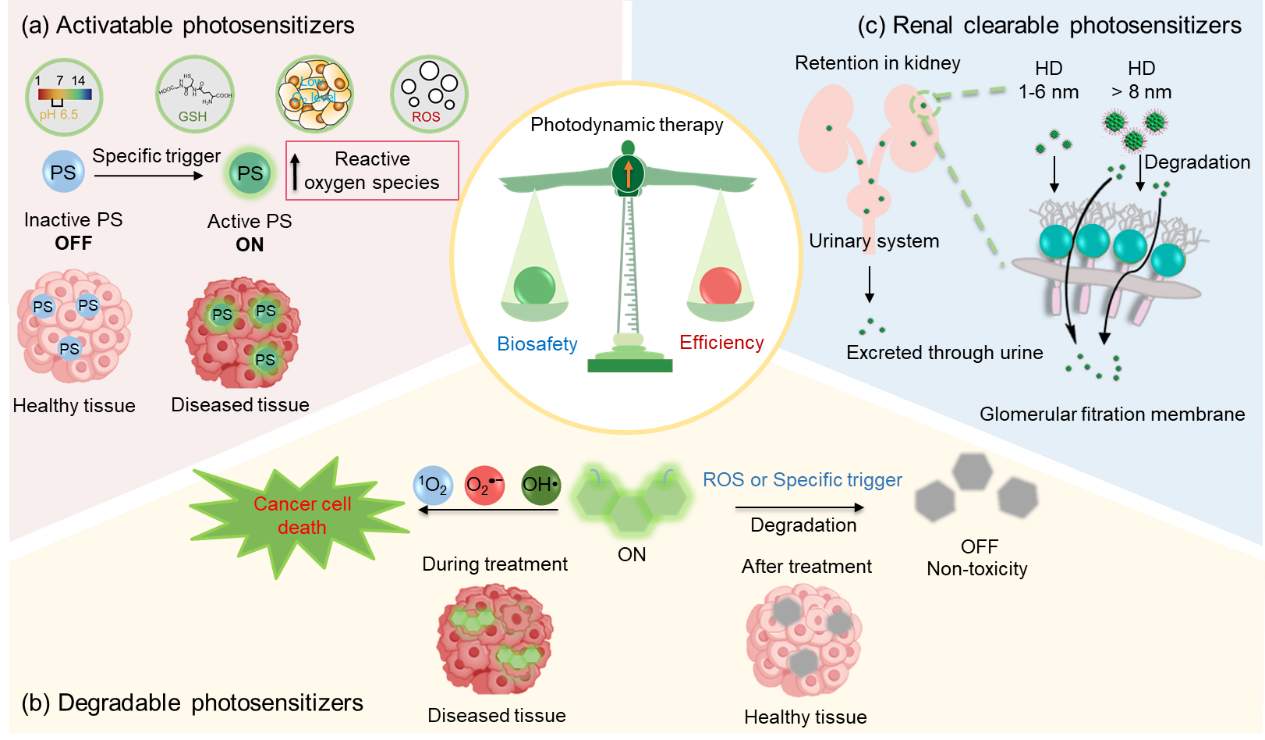

图2 智能PS在提高PDT的疗效的同时增强治疗生物安全性的设计原理示意图。

光动力疗法(PDT)是一种非侵入性疗法,具有低耐药性、高时空选择性等优点,在癌症治疗中发挥着日益重要的作用。在PDT的发展过程中,增强PDT的效率一直是研究的重点。然而,PDT的持续发展和广泛应用也凸显了其安全性的重要性。例如,由于传统PS采用“Always ON”的策略,易引发严重的光毒性副作用,如灼烧感、皮肤发红和结痂等。因此,PS的不良反应问题仍不容忽视。此外,患者在治疗后往往需要数周甚至是数月内避免自然光照,这也在一定程度上限制了PDT的临床适用性。另一方面,PS的代谢与清除途径是药代动力学中的关键特征,它能够在治疗结束后有效清除体内残留药物,避免潜在的毒性与组织损伤,也需要引起更多地关注。该综述总结了近年来智能PS在PDT中的最新研究进展(图2),这类PS不仅具备高效抗肿瘤性能的同时还表现出更优异的生物安全性,解决了患者在接受传统PDT后面临的诸多不便。同时,该综述还探讨了推动PDT在临床实践中日益广泛应用所面临的挑战,并提出了有针对性的研究策略和未来发展方向,具有重要的参考价值。

福州大学化学学院李兴淑教授、韩国梨花女子大学Juyoung Yoon教授及河南师范大学仉华教授为本论文共同通讯作者。福州大学化学学院已毕业博士生赵园园、河南师范大学博士生卢璐及韩国梨花女子大学博士生Hyunsun Jeong为论文的共同第一作者。

论文信息:

Yuan-Yuan Zhao, Yihui Xu, Xiaojun Zhang, Zixuan Chen, Heejeong Kim, Xingshu Li* and Juyoung Yoon*. A Hypoxia-Triggered Bioreduction of Hydrophilic Type I Photosensitizer for Switchable In Vivo Photoacoustic Imaging and High-Specificity Cancer Phototherapy. Angew. Chem. Int. Ed., 2025, 64, e202506412. DOI: 10.1002/anie.202506412

Yuan-Yuan Zhao, Lu Lu, Hyunsun Jeong, Heejeong Kim, Xingshu Li*, Hua Zhang* and Juyoung Yoon*. Enhancing biosafety in photodynamic therapy: progress and perspectives. Chem. Soc. Rev., 2025, Advance Article. DOI: 10.1039/D5CS00054H