近日,我院曾华强教授和沈杰研究员在Angew. Chem. Int. Ed. 期刊上在线发表了题为“Dual-Function Tetrabenzylphosphonium Groups as Mitochondria-Targeting Artificial Anion Channels”的原创性研究成果。该工作基于四苄基膦结构,报道了第一例兼具靶向和离子输运双重功能的人工跨膜离子通道体系。

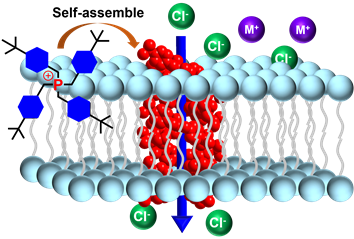

阴离子的跨膜运输(如Cl⁻、HCO₃⁻、NO₃⁻)在维持细胞内稳态、调节酸碱平衡、控制细胞体积、促进神经信号传导及介导代谢物运输等生理过程中发挥着关键作用。然而,天然阴离子转运蛋白存在结构复杂、表达纯化困难、稳定性不足等固有局限性,这促使人工阴离子转运体的开发成为仿生膜传输领域的重要研究方向。本文首次报道了一类基于简单四苄基磷结构的线粒体靶向阴离子通道,其活性与无阴离子传输功能的苯基类似物形成鲜明对比。结构与计算分析表明,苄基中的亚甲基(CH₂)连接单元具有多重关键作用:首先,减弱了正电荷离域,增强季磷中心的σ-空穴与阴离子的相互作用;其次,通过CH₂连接基与芳环的氢原子协同形成多重C-H···阴离子氢键;最后,参与空腔构建,即刚性苯环骨架与CH₂单元共同构建了适配阴离子传输的空间空腔。在系列化合物中,甲基与叔丁基取代衍生物表现出最优传输活性(电导值达26.5 ± 0.8 pS),其通道型转运机制得到证实。值得注意的是,该阴离子通道家族利用季磷中心的阳离子特性,实现了高效线粒体靶向定位,并在三种癌细胞系中展现出强效抗癌活性(IC₅₀ = 1.42 – 3.04 μM)。

福州大学化学学院曾华强教授、沈杰研究员和北京大学化学与分子工程学院张文雄教授为本文共同通讯作者,福州大学化学学院博士后苟飞和北京大学皇甫鑫磊为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金,福建省“雏鹰计划”和中国博士后基金等项目的资助。

论文信息: F. Gou, X. L. Huangfu, Q.T. Wang, Z. H. Yang, X. Y. Yuan, W. J. Chang, J. Shen*, W-X. Zhang*, and H. Q. Zeng*. Dual-Function Tetrabenzylphosphonium Groups as Mitochondria-Targeting Artificial Anion Channels. Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202511936. https://doi.org/10.1002/anie.202511936